马尼拉的中国城,离家最近的地方

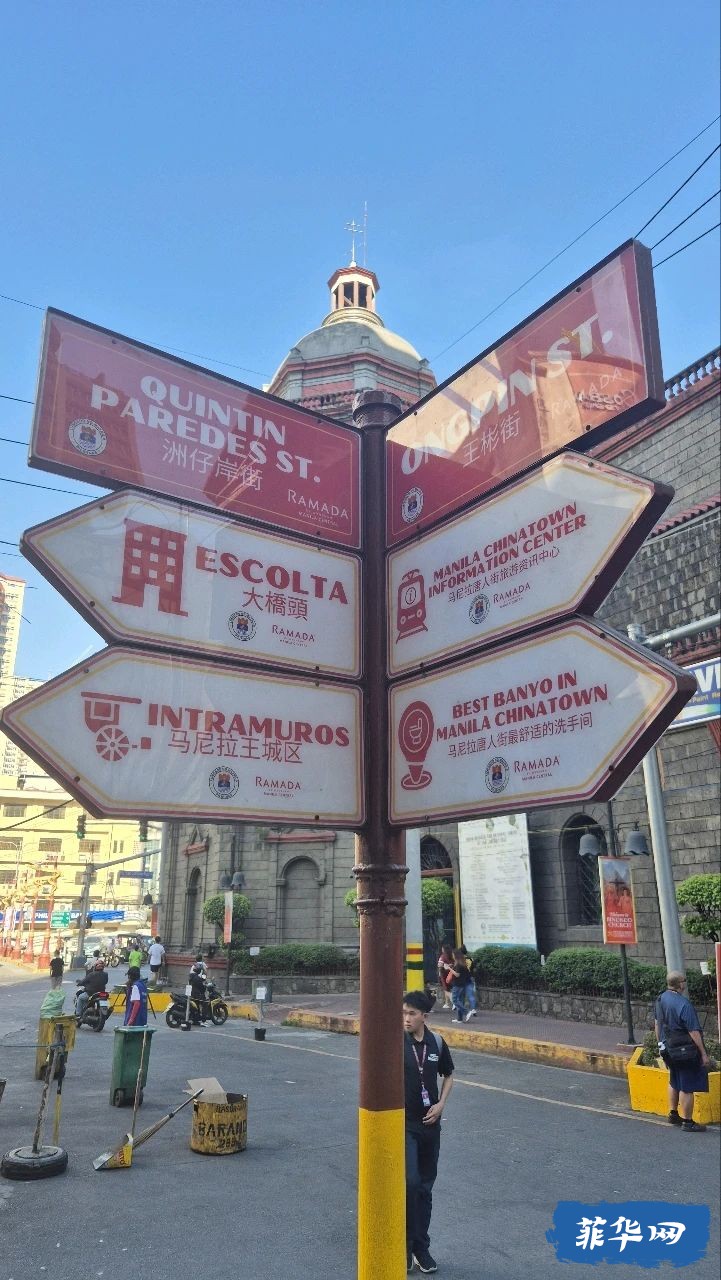

我前段时间去了趟马尼拉,也去王彬逛了下。算了下,来菲律宾10多年了,去中国城大概5-6次吧。从始建于1919年的琼斯桥下来,便是一座仿中式牌坊结构的大型拱门,顶部红底黄字写着“中国城”三字。正式名称是“菲律宾-中国友谊拱门”,由马尼拉市政府与华社合作兴建,启用于2015年。在现代化的高楼之间,这座古朴的拱门无疑十分显眼。从拱门下穿过直走,经过70年代建的中菲友谊拱门,到了教堂右转,便是岷伦洛的王斌街。

我到的时候还早,王彬的一天才刚要开始。沿街向里走去,商店基本都还没开。几名环卫工人正忙碌着,路人三三两两,不时有摩托车从身旁开过。

中式路灯的顶端,金色龙头蜿蜒而出;头顶杂乱的电线中,大红灯笼点缀其间。两侧随处可见简体/繁体的招牌从楼上探出,越往里走,就越密集。有一小段路,招牌错落交叠。我愣了下,死去的记忆突然反击,这场景,像10多年前的老家。跟前是有年代感的建筑,后面是几十层楼的公寓,稍远是高耸的大厦。有种巨物压迫感,有点像电影里香港的街头,貌似城市森林的即视感。

清晨的王彬气温正好,阳光还没爬过高楼,我得以闲庭信步。

经过圣坛的时候,正好还没人。我查了资料,这是天主教的露天圣坛。

金黄色的十字架嵌入边墙,最特别的,前方有一个香炉,边上还香,以香敬拜。

具体来源已无法考究,说是老一辈华人基于习惯,用香敬拜十字架。

菲律宾人有样学样也来上香,形成奇景。

我漫无目的走着,路边有很多小贩在卖菜,都很新鲜。不时有华人面孔提着菜经过,像极了老家早起的大爷大妈。

人流逐渐多了起来,商店也开始陆续开门了。

有家煎包店外排了5-6个人,我索性也跟着排队。

剪着短发的华人老板娘,在前头亲自招呼顾客,几个工人在锅边守着包子。

锅盖掀开,蒸汽一下子冒出来,油把包子煎得滋啦啦,香味一下子溢满店内。

排在我前面的菲律宾人,人均买4个包子,我就买了2个。毕竟,我还得把肚子留给其他食物。

热腾腾的煎包,面皮蓬松,肉馅咸香,确实好吃。

随便走进一家店,好家伙,墙上菜单琳琅满目,卤面,面线糊,粽子.....那啥,我基本都想吃。看来看去,最后点了碗咸饭,6-70披索吧。对,就是这个味道。不知是分量太少,还是我太饿,几口就吃完了。我接着到处逛,又吃了点烧卖,油条,饺子和半碗粥。战斗力不行了,没以前能吃。不过包子吃不下,一颗给了乞丐。

有家杂货店吸引了我的注意。前面摆放着话梅和各种风水书,上面挂着线香,侧面是各种滋补品,后头是一个柜的金纸。记忆中,老家巷子里总有几家这种开了几十年的老店,老大爷悠闲地看着电视。有顾客来了,就招呼一下,没有就静静看电视。店刚开门,有一股淡淡的香气,这是金纸和线香的气味。以前暑假的时候,我和邻居玩伴一起去村里的金纸店打工。我们的工作就是手动印金纸,每次回家的时候,双手都被颜料染红,轻易洗不掉。

吃饱喝足,我又买了一背包的饼,凤梨酥,绿豆饼,老婆饼等等。

还记得刚来菲律宾那会儿,亲戚陪我去马尼拉办手续,办完就来了中国城。我们买了一整个背包的饼类,塞得满满当当。

已经是10多年前的事了,当时的场景早已模糊。

只记得,背包很重,天气好热。

还有,桥下的水,依然又黑又臭。

了解更多请搜索: 王彬 中国城

进入原帖,回复讨论

热点关键字

长滩岛怎么样?, 圣奥古斯丁教堂, 黎牙实比旅游攻略, 民多洛旅游攻略, 伊洛伊洛怎么样?, 杜马盖地旅游攻略, 马尼拉教你怎么玩?, 科隆旅游攻略, 西班牙王城, 苏比克旅游攻略, 菲律宾交友网站, 佬沃旅游攻略, 宿务旅游达人攻略, 菲律宾留学怎么样?, 巴科洛德旅游攻略, 菲律宾话费充值, 百胜滩旅游攻略, 菲律宾美食, 菲律宾工作签证办理, 薄荷岛旅游攻略, 大雅台旅游攻略, 圣地亚哥城堡, 菲律宾话费充值, 菲律宾网址导航, 菲律宾承认双重国籍吗?, 海洋公园, 巴拉望旅游攻略, 菲律宾旅游, 菲律宾中文网, 菲律宾结婚, 棉兰老旅游攻略, 天使城AngelsCity, 菲律宾宿务航空怎么样?, 菲律宾找工作, 加比地, 克拉克旅游攻略, 菲律宾中文交友, 达卡, 碧瑶旅游攻略, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 菲律宾航空怎么样?, 甲米地菠菜岛, 菲华吧, 菲律宾招聘, 八打雁旅游攻略, 海豚湾旅游攻略, 菲律宾求职, 菲律宾公共假期, 椰子宫, 阿普莉, 菲律宾亚航怎么样?, 马尼拉唐人街, 锡基霍尔旅游攻略, 菲华吧论坛, 黎刹公园, 菲律宾有哪些大学?, 菲律宾签证申请, 美军纪念墓园, 达沃旅游攻略, 公主港旅游攻略, 马尼拉大教堂, 菲律宾虎航怎么样?, 爱妮岛旅游攻略, 菲律宾旅游签证, 菲律宾签证