在菲律宾写作,如何提升文章的站位、格局和视野

昨天,我写了一篇文章《在菲律宾与女留学生奔现后续》。

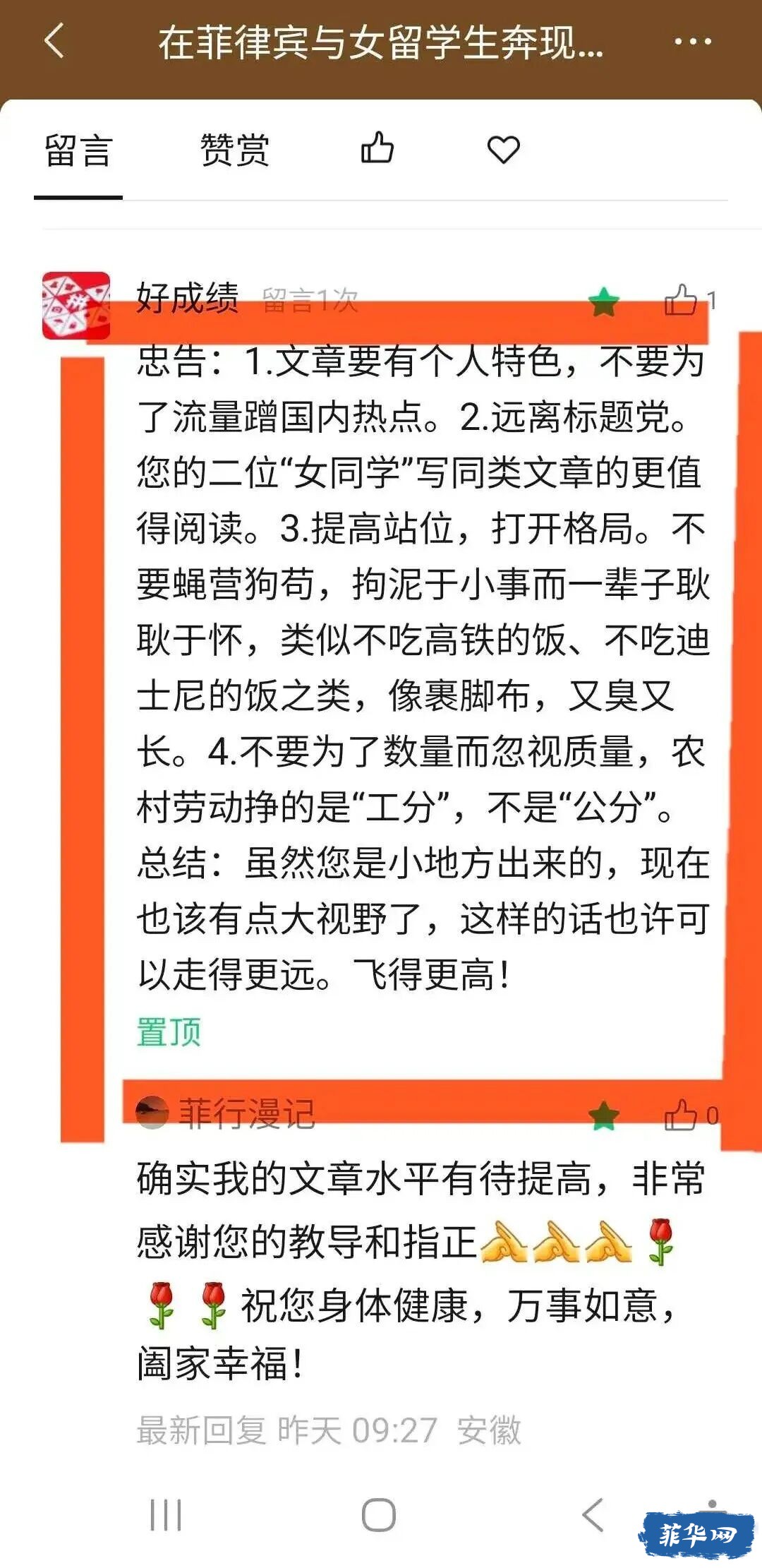

其中一条留言戳中了我的内心,让我沉思良久。

他的网名叫“好成绩”,感觉是一位成功的中年人吧?

他给我提了几条忠告:“1.文章要有个人特色,不要为了流量蹭国内热点。2.远离标题党。您的二位“女同学”写同类文章的更值得阅读。3.提高站位,打开格局。不要蝇营狗苟,拘泥于小事而一辈子耿耿于怀,类似不吃高铁的饭、不吃迪士尼的饭之类,像裹脚布,又臭又长。4.不要为了数量而忽视质量,农村劳动挣的是“工分”,不是“公分”。总结:虽然您是小地方出来的,现在也该有点大视野了,这样的话也许可以走得更远。飞得更高!”

我觉得他说得很有道理,我也承认我的文章确实没什么特色,写的都是平铺直叙的大白话。有时候实在没有话题可写的时候,我会追一些热点,蹭一下流量。而且他说得很对,很多时候,我的标题都有点夸张,就是人们常说的“标题党”。还有他说的“要重视质量,不要只图文章数量”。对,我有时候就是只顾写得快,却忘记检查了,不是错别字很多,就是前后文不连贯,要么就是各种文法的问题,明眼人一眼就能看出来。

还有就是他提到的“您的二位‘女同学’写同类文章更值得阅读”。他指的是高老师(公众号“流砂阻水”)和邓老师(公众号“陌上微花”)。她们是我刚刚认识的才女。

我强烈赞同他说的,两位老师的文章确实写得很棒,文笔流畅,见解独到,思想深刻,我在她们面前就是小巫见大巫了。她们是国内名牌大学老师,而我呢,不知名大专毕业,就是一名草根写作者。在某种意义上来说就是纯粹记录生活,抒发感慨,基本上都是一些流水账。我也想写得深刻一点,但却不知道如何提高。记得曾经有一位老华侨告诉我说“你是人在菲律宾,思想还停留在国内。要眼光长远一点啊!不然就白出国了!”我很惭愧,但却不知道如何做到像他说的那样。

再就是,他的留言中最让我耿耿于怀的就是第三点“提高站位,打开格局。不要蝇营狗苟,拘泥于小事而一辈子耿耿于怀,类似不吃高铁的饭、不吃迪士尼的饭之类,像裹脚布,又臭又长。”及总结部分“虽然您是小地方出来的,现在也该有点大视野了,这样的话也许可以走得更远。飞得更高!”

看来他应该也读过我不少文章,“不吃高铁饭”就是出自于我写的那篇《一个菲律宾贫民窟女人的奋斗史(二十)》。“不吃迪士尼饭”

就是出自于我写的那篇《我们的婚姻生活:一个菲律宾贫民窟女人的奋斗史(二十三)》。

感谢这位老师的支持和鼓励,感谢他不厌其烦地看我的文章,并指出不足,给予中肯的意见。

关于这两点,我要说一下,我是来自于秦岭大山,从小过惯了苦日子,即使后来通过努力改变了贫穷落后的家庭面貌,但还是很节俭。我就觉得自己身上似乎有一种“穷人思维”,舍不得吃,舍不得穿,要不是妻子带我吃好吃的,要不是妻子给我买一些名贵的衣服,我可以天天吃面条和稀饭,简简单单炒个大白菜,或者拍个黄瓜,对我来说就是美味了。

穿的呢,我只要有衣服穿,就算是地摊货,我都一样喜欢。就算是现在让我坐高铁商务座或者飞机一等舱,说实话,我们的生活比那时候好一些了,但我还是舍不得。进服装店买衣服,或者买别的东西,很多时候我都会先看价格牌的。没办法,穷人思维很难改啊!

还有就是我的文章“像裹脚布,又臭又长。”

感谢这位老师指出,我写文章就是这一点不好,想到哪里写到哪里,写着写着就刹不住了,能说的不能说的东西都抖落出来了。

记得曾经一位高人说过“把文章写长很简单,难能可贵的是把文章写短。”

这一点我需要多多练习和思考,并加以改进。

最扎心的就是他那句“提高站位,打开格局和视野”。

我想了一整天,都想不明白,于是我专门发了朋友圈,但没有几位老师回复我,只有林叔和李老师说了几句鼓励我的话。

估计其他人都怕打击我的自尊心吧?其实没关系,有啥好的建议,但讲无妨。我承认我的站位不高,格局不大,视野狭窄。可我真不知道如何提高。如果有人能指导一二,我绝对会感激涕零。

后来,我心有不甘,专门发给几位老师,请他们帮忙指导。

他们都跟我谈了很多,也让我受益匪浅。

综合一下他们的意见,还有网上的资料,就是要想提高这几点,一定要跳出“小我”的局限,从更宏观的视角观察事物、思考问题,让写作内容既有深度又有广度。

很多时候文章格局小,是因为视角被“窄化”了。

所以写作时不要只盯着具体事件、个人感受,或单一领域的细节,而忽略了更本质的关联。不被“具体场景”困住。比如写一次社区公益活动,若只描述“谁做了什么、现场很热闹”,格局就停留在“事件记录”;若能关联到“社区公益与基层治理的关系”“公益精神对社会信任的滋养”,就从“具体事”延伸到了“社会价值”。

还有就是不被“单一身份”限制。以你关注的菲律宾华文教育为例,若仅从“写作者记录活动”的角度,可能侧重“捐款流程、现场发言”。若站在“中华文化海外传承”的视角,就能挖掘“捐款行为背后的文化认同”“华文教育对中外民间交流的纽带作用”,站位自然提升。再就是不被“短期视角”束缚。比如写政策变化,别只说“政策内容是什么”,可思考“政策出台的背景(是解决什么长期问题?)”“它与过去同类政策的延续或突破”“未来可能产生的连锁影响”,从“当下”延伸到“历史与未来”。

格局的提升主要就是要把具体内容放到更大的坐标系里,让读者看到它的“位置”和“意义”。

比如个人叙事或具体事件,若能关联到更广泛的群体经验或时代背景,格局会立刻打开。比如写在菲律宾的生活散文,若只说“我今天去了市集,看到很多华人的商铺”,是个人体验。若补充“这些商铺大多是三代传承,招牌上的中文字体,藏着几代华人对‘根’的坚持——这其实是海外华社‘文化自保’与‘融入当地’的缩影,也是全球化中‘文化多样性’的一个切片”,就从“个人见闻”上升到了“群体文化生存”的命题。

再就是不要满足于描述“是什么”,而是追问“为什么”“背后有什么共性”,让文章有“穿透性”。比如写侨领的捐款,若只罗列“谁捐了多少、有多少学校或者老师受益”,那是事实呈现。若进一步分析“这种捐款行为,本质是中华文化‘重教兴邦’理念的海外延续——从古代书院捐建到现代教育公益,‘教育为根’的逻辑从未变过,而在海外华社,这更是维系文化认同的重要方式”,就从“具体项目”挖到了“文化规律”。

很多事物不是孤立的,关联到其他领域(如历史、经济、文化、国际形势),视野会更开阔。比如写菲律宾华文学校的课程改革,若只谈“增加了本土历史内容”,是教育领域的变化。若结合“中菲民间交流升温的背景”“海外华社‘既守文化根脉,又融当地社会’的需求”“全球华文教育‘本土化与国际化平衡’的趋势”,就把“课程改革”放到了“中外关系、文化融合”的大背景下,格局自然不同。

而提升站位不是说“空话”“喊口号”,而是用具体内容支撑宏观视角,避免“假大空”。关键是做到“大处着眼,小处着手”。首先要用“小细节”体现“大主题”。比如想表达“海外华社的文化坚守”,不用直接说“他们很重视文化传承”,而是写“捐款仪式上,80岁的老侨领用闽南语念《论语》里‘有教无类’的句子,台下年轻华人自发跟着念——那一刻,语言的口音不重要,文字里的精神被接住了”。用具体场景让“大主题”有画面感、有温度。

再比如谈“华文教育的影响力”,不要直接说“影响很大”,而是说“菲律宾目前有近百所华文学校,不少非华裔家庭也主动让孩子学中文——这背后就是是中菲贸易增长带动的‘中文需求’,更是文化吸引力的体现”。用数据和案例让“大视野”有依据。在文章中加入“为什么”“如果换个角度看”等思考,引导读者跟着您的视野拓展。比如写捐款报道时,可插入“有人问,华社为何持续投入教育公益?或许答案藏在老华侨们常说的‘一代人有一代人的责任’里——过去是让华人孩子‘不忘本’,现在是让中华文化成为连接中外的桥梁。这种责任的迭代,本身就是格局的生长”。通过设问,让“大视野”有思考的层次感。

总之,站位和格局不是临时“装出来的”,而是长期积累的结果。 要多关注更宏观内容的同时,也要多观察具体的人和事,这样就会让您的“宏观思考”有真实的落脚点,避免浮在表面。

从这些方面来看,高老师和邓老师的文章确实做到了“高站位”“大格局”“大视野”,这些都是我所欠缺的。

看来,我要多读她们的文章,多读一些比较有名气的公众号大咖的文章,看看人家都是怎么写的。多思考,多读书,多经历,多积淀,时间久了,估计才能写出有“高站位”“大格局”“大视野”的文章吧?

了解更多请搜索: 菲生活

进入原帖,回复讨论

热点关键字

民多洛旅游攻略, 马尼拉大教堂, 菲律宾马尼拉赌场有那些?, 菲律宾亚航怎么样?, 菲律宾留学怎么样?, 菲律宾中文交友, 碧瑶旅游攻略, 圣奥古斯丁教堂, 菲律宾公共假期, 黎刹公园, 棉兰老旅游攻略, 佬沃旅游攻略, 爱妮岛旅游攻略, 菲律宾有哪些大学?, 巴拉望旅游攻略, 伊洛伊洛怎么样?, 菲律宾签证申请, 黎牙实比旅游攻略, 菲华吧论坛, 菲华吧, 菲律宾话费充值, 菲律宾旅游, 天使城AngelsCity, 克拉克旅游攻略, 巴科洛德旅游攻略, 美军纪念墓园, 菲律宾中文网, 菲律宾结婚, 加比地, 菲律宾求职, 达沃旅游攻略, 菲律宾虎航怎么样?, 达卡, 科隆旅游攻略, 马尼拉唐人街, 锡基霍尔旅游攻略, 马尼拉教你怎么玩?, 八打雁旅游攻略, 菲律宾交友网站, 菲律宾话费充值, 公主港旅游攻略, 海豚湾旅游攻略, 菲律宾签证, 菲律宾旅游签证, 百胜滩旅游攻略, 甲米地菠菜岛, 菲律宾网址导航, 菲律宾承认双重国籍吗?, 宿务旅游达人攻略, 苏比克旅游攻略, 菲律宾宿务航空怎么样?, 西班牙王城, 大雅台旅游攻略, 菲律宾找工作, 杜马盖地旅游攻略, 菲律宾工作签证办理, 海洋公园, 菲律宾招聘, 椰子宫, 圣地亚哥城堡, 阿普莉, 菲律宾美食, 菲律宾航空怎么样?, 长滩岛怎么样?, 薄荷岛旅游攻略